リターゲティング広告は、自社のサイトで接点を持ったユーザーに向けて配信できる広告です。自社に何らかの関心を持って訪れたユーザーを対象にできるので、広告で商品やサービスを訴求するとコンバージョンに至る確率も高くなります。

本記事では、リターゲティング広告の基礎知識やその仕組み、メリット・デメリット、配信の始め方などを紹介します。

また、リターゲティング広告で起こりやすい課題と解決策、実際のビジネスでの活用例、現在のリターゲティング広告の規制状況なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

リターゲティング広告とは

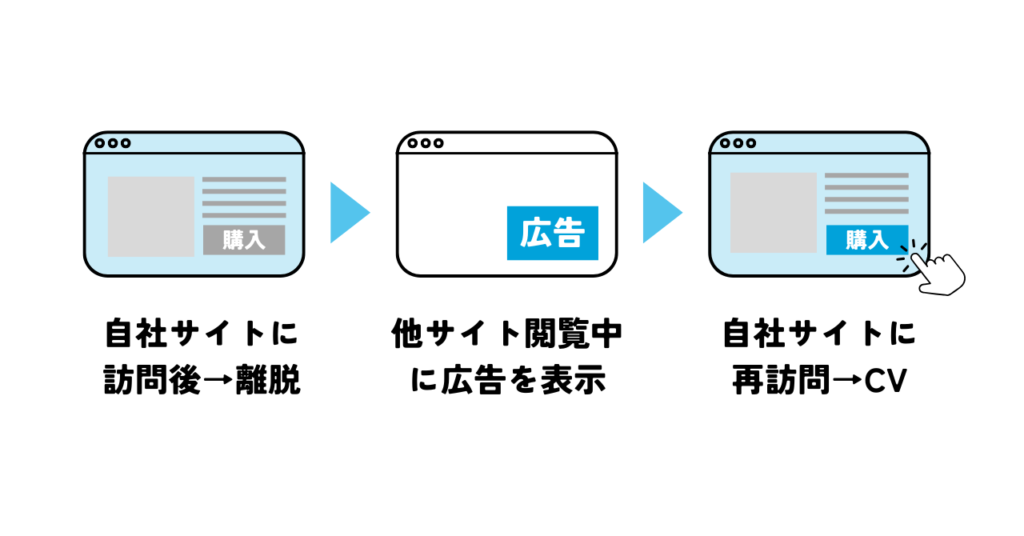

リターゲティング広告とは、自社サイトに訪問経験のあるユーザーに表示できる広告です。

自社サイトに来るユーザーは一定のニーズを持っているため、一般ユーザーよりも商品に対する興味や購買意欲が高めです。リターゲティング広告は、このようなユーザーに効率よくアプローチできるため、広告のクリック率やコンバージョン率が高い傾向にあります。

基本の配信パターンとして、自社サイトを離脱したユーザーを追いかけて広告を表示したり、サイト離脱から一定期間経過したユーザーに再訪問を促したりなどがあります。

リターゲティング広告と似た名称で「リマーケティング広告」がありますが、これは呼び方が広告媒体によって異なるだけです。リマーケティング広告はGoogle広告の呼び方で、リターゲティング広告はYahoo!広告やMeta広告での呼び方です。

なぜリターゲティングが重要なのか

Webサイトを初めて訪問するユーザーは、商品やサービスに興味があっても、たいていの場合購入や申し込みをせずに離脱します。企業側としては、自社の商品やサービスに関心を持って訪問してくれたユーザーをそのまま離脱させるのは大きな機会損失です。

このようなユーザーを自社商品の購入者やリピーターに変えるためには、ユーザーに商品やサービスを適切な形と適切な回数で訴求できる媒体が必要です。

リターゲティング広告は、「ユーザーが自社商品やサービスに関心を持っている」という貴重なチャンスを無駄にしないために必要な広告だと言えます。

リターゲティング広告の仕組み

リターゲティング広告を活用するには、その仕組みをしっかり理解しておくことが大切です。

Cookieを利用して再訪ユーザーに広告を表示する

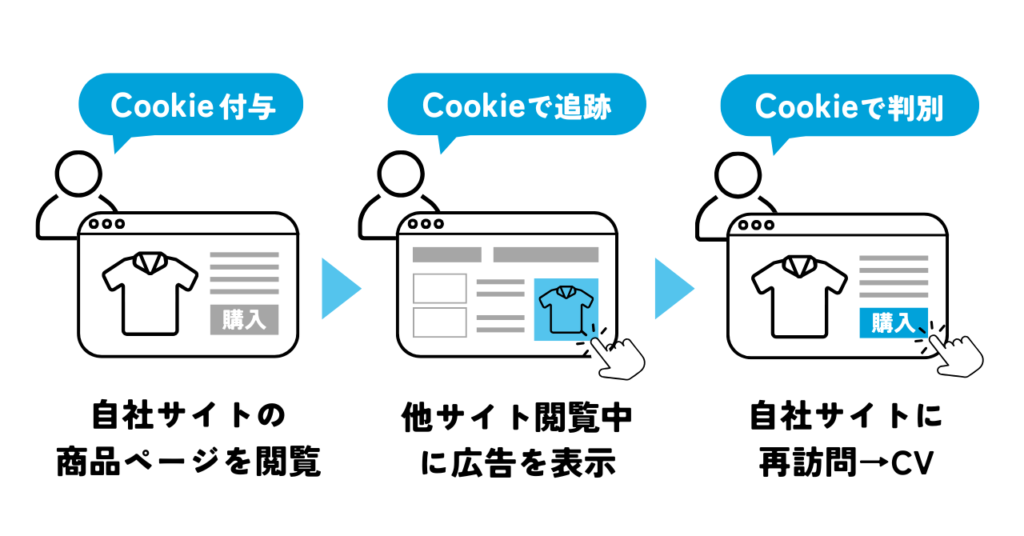

リターゲティング広告は、ユーザーが広告タグを設置したWebページを訪問した際に付与されるCookie情報をリスト化して、このリストにもとづいて広告を配信します。

Cookieとは

Cookieとは、ユーザーが自社サイトを訪れたときの情報を記録しておくためのファイルです。ユーザーがサイトを訪問した際に入力したパスワードやIDなどのデータ、サイト内での行動履歴、設定した利用環境などの情報を保存できます。

Cookie情報を保存しておけば、ユーザーが次にサイトを訪問したときのログイン情報入力などを省略でき、サイト管理者側もユーザーを個別に識別できます。

リターゲティング広告の仕組み

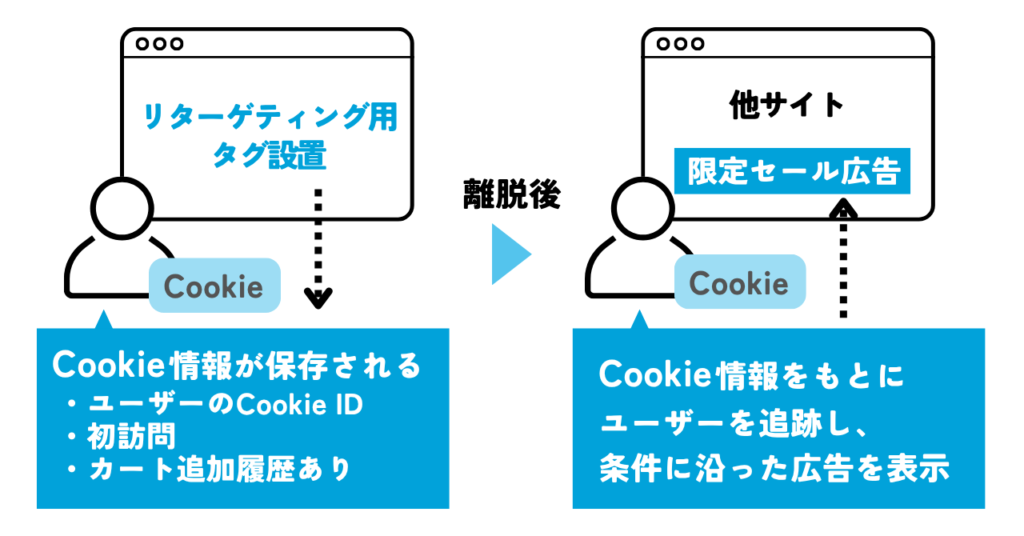

Cookie情報を利用するには、Webページにリターゲティング用のタグの設置が必要です。ユーザーがタグを設置したWebページにアクセスすると、ブラウザ経由でCookie情報がユーザーのデバイスに書き込まれて保存される仕組みです。このタグは、リターゲティング広告を利用するすべてのWebページに設置します。

ユーザーに付与されたCookie情報は、条件ごとに分類されてリスト化されます。リスト化される条件の例を挙げると以下のとおりです。

|

上記のように細かい条件を設定して分類でき、「このリストにはAタイプの広告を」「このリストにはBタイプの広告を」というように、個別にターゲティング設定できます。

ただ、リストの作成には一定の情報量が必要になるため、ターゲット設定で活用できるリストができるまでには少し時間がかかります。

リターゲティング広告の配信イメージ

リターゲティング広告でよくある配信イメージとして、ECサイトの商品ページを閲覧して購入せずに離脱したユーザーを追いかけるパターンがあります。

自社サイトを離脱したユーザーが次に閲覧するメディアサイトやポータルサイトの広告枠を利用して、自社サイトで閲覧していた商品を再訴求する広告を表示します。

有形の商品だけでなく、無形のサービスのリターゲティング広告も同様の形です。たとえば、広告運用代行の依頼を検討しているユーザーが代理店のLPを閲覧したあとに他のサイトを閲覧するとき、ユーザーを追いかけて再訴求の広告を表示します。

課金形式

リターゲティング広告の課金形式には、クリック課金とインプレッション課金があります。どちらを選ぶかは、広告配信時に決められます。

クリック課金は、ユーザーが広告をクリックしたときにのみ料金が発生する形式です。クリックされない限り費用はかからないため、費用対効果が高いと言えます。

インプレッション課金は、一定回数広告が表示されたときにのみ料金が発生する形式です。多くの場合、1,000インプレッション(広告が1,000回表示された状態)に達した時点で料金が発生することが多いです。

リターゲティング広告のメリット・デメリット

リターゲティング広告の基礎を確認したところで、次はそのメリットとデメリットを見ていきましょう。

| メリット | ・見込み顧客へ効率的にアプローチできる

・CVRが上がりやすく費用対効果が高い ・ブランドの想起効果を高められる ・ユーザーに合わせた柔軟な配信が可能 |

| デメリット | ・新規顧客の獲得には不向き

・過剰な配信によりブランドイメージ低下に繋がる可能性がある ・配信リストの作成や管理が複雑 |

それぞれ詳しく解説します。

メリット

見込み顧客へ効率的にアプローチできる

リターゲティング広告は、カートに商品を入れたまま離脱したユーザーや特定の商品ページを閲覧したユーザーといった、特定の条件を満たしたユーザーに広告を表示できます。このような一定のニーズを持った見込み客にアプローチできるため、効率的なマーケティングが可能です。

カートに商品を入れたまま離脱したユーザーに対して、リターゲティング広告で「買い忘れはありませんか?」とプッシュすれば、コンバージョンを獲得しやすくなります。

また、一度商品を購入したユーザーに同一商品を再訴求してリピート購入を促したり、関連商品を訴求してクロスセル・アップセルを狙ったりもできます。

CVRが上がりやすく費用対効果が高い

リターゲティング広告は、自社商品やサービスに興味をもっている見込み客に対して広告を配信できるため、購入や申し込みの可能性が高いのもメリットです。一定の購入意欲をもった見込み客に複数回アプローチできるので、コンバージョン率も高くなる傾向にあります。

また、ユーザーが前回閲覧したページや行動に合わせた内容をクリエイティブ作成に反映できるため、低コストでニーズにマッチする広告を配信できます。そのため、広告の無駄打ちも起こりにくくなるので、高い費用対効果も期待できるでしょう。

ブランドの想起効果を高められる

リターゲティング広告を繰り返し配信することで、ユーザーにブランドを繰り返し認識させて単純接触効果を狙えます。広告を表示する回数を制限する設定もあるので、うまく活用すればユーザーを不快にさせることなくブランド想起効果を高められるでしょう。

ブランドの想起効果を高めれば、ユーザーの購買行動における選択肢にも入りやすくなり、ブランドへの愛着を高めてリピーター獲得にもつなげられます。

ユーザーに合わせた柔軟な配信が可能

リターゲティング広告はユーザーの訪問時期や回数、サイト滞在時の行動などにもとづいて個別にメッセージやクリエイティブを送信できます。たとえば、自社サイトで特定の商品を検索して詳細ページを見てから離脱したユーザーに商品画像付きの広告でリマインドすれば、購入に至る可能性は高くなります。

一度商品を購入したユーザーに対しては、関連商品を訴求したり、新商品をPRしたり、セールを告知したりすることで再訪問を促せるでしょう。たとえば、商品を初めて購入してくれたユーザーにはサンクスメッセージとともに関連商品を勧める内容を表示するのが効果的です。

初回の購入からしばらく時間が経過したユーザーには、セールの告知と割引クーポンを提示すると再訪問が期待できます。自社サイトを頻繁に利用してくれるリピーターには、リピーター限定の送料無料の特典などを案内すると、商品をまとめ買いしてくれるかもしれません。

検討時間が長くなりやすい高額なスクールの訴求などでは、ユーザーの心理が変化するタイミングにあわせて無料受講や特典を訴求するのが有効です。時間の経過によって変化するユーザーの心にあわせてクリエイティブを変更できるので、リターゲティング広告は検討時間が長めの商材の訴求にも大きな効果を発揮します。

デメリット

新規顧客の獲得には不向き

リターゲティング広告は配信対象が自社サイトを訪れた履歴のあるユーザーに限定されるため、潜在層へのアプローチができず、新規顧客開拓に向かないのがデメリットです。

潜在層へのアプローチは他のWeb広告媒体で行う必要があるため、リターゲティング広告は複数の広告媒体と組みあわせて運用するのが一般的です。

過剰な配信によりブランドイメージ低下に繋がる可能性がある

リターゲティング広告はユーザーに同じ内容の広告を複数回表示させるため、ユーザーの行動によっては1日に何度も目にするケースもあります。いくら自社の商品に興味があるユーザーでも、表示回数が多過ぎると「さすがにうっとうしい」や「いい加減しつこい」というネガティブな印象を与えてしまいます。こうなると自社のブランドイメージを損なう危険性があるので注意が必要です。

表示回数によっては、ユーザーを監視しているイメージすら持たれる可能性があるので、広告の配信回数には十分に配慮しましょう。フリークエンシーキャップ機能を利用すれば、同じユーザーに広告が表示される回数を制限できます。

配信リストの作成や管理が複雑

リターゲティング広告運用で大きな広告効果を得られるかどうかは、リストの質次第です。ターゲットごとに適切なリストを作成する必要があるため、上手に運用するためには一定の知識やノウハウが求められます。

また、リスト作成には最低限確保しなければならないユーザー数が決まっています。Google広告では100人以上、Yahoo!広告では1.000人以上必要です。最低限のユーザー数ではリストが足らず、広告がほとんど表示されないケースもあるので、実際はもっと多めのユーザー数を確保しなければなりません。

リターゲティング広告を効果的に運用するには、一定のノウハウを持った担当者と配信するに十分なユーザー数のデータが必要になります。

リターゲティング広告を始めるには?

メリット・デメリットを理解したところで、次は実際にリターゲティング広告の運用を始める手順を見ていきましょう。

1. 広告プラットフォームの選定

リターゲティング広告の運用では、まず自社のターゲットや商品の特性にあわせて適切な媒体を選ぶところから始めます。

媒体にはそれぞれ特徴があり、ユーザー層や提携しているサイトの特性、利用できるターゲティング方法なども異なります。「自社のターゲットが多く集まるか」や「自社のニーズにマッチするターゲティング方法があるか」などを比較検討して選びましょう。

利用できる主な媒体

リターゲティング広告を表示できる主な媒体は以下のとおりです。

| 媒体 | 特徴 |

| Googleディスプレイネットワーク | ・Googleが提携する約200万のサイトで表示可能

・広告を表示するサイトや動画、アプリを指定できる |

| Yahoo!ディスプレイ広告 | ・Yahoo!のポータルサイトやYahoo!が提携する法人サイトで表示可能 |

| 各種SNS広告

Facebook・Instagram・X(旧Twitter)LINE |

・投稿になじむ形で表示できるので嫌悪感が抱きにくい

・ユーザーに拡散される可能性がある |

| Criteo | ・GoogleやYahoo!、各種SNSに幅広く表示できる

・広告クリエイティブの最適化に優れている |

| Logicad | ・国内向けに最適化されたリターゲティング広告プラットフォーム

・ユーザーのデータを分析した効果的な広告配信が可能 |

2. トラッキングタグの発行・設置

リターゲティング広告の運用における設定は、利用する広告媒体によって異なります。本記事で紹介するのはGoogle広告の設置例です。まずは広告配信に必要なリターゲティングタグを、任意のWebページに設置します。

手順は以下のとおりです。

- Google広告にアクセス

- 右上にある「ツール設定」の中にある「共有ライブラリ」内の「オーディエンスマネージャー」を開く

- 左にあるサイドバーの「オーディエンスソース」の中から「タグを設定」を選ぶ

- 「リマーケティング」の中にある「ウェブサイトへのアクセスに関する一般的なデータ収集して、お客様のウェブサイトの訪問者に広告を表示します」にチェックを入れる

- 「タグを設定する」の中にある「タグを自分で追加する」を選ぶ

- 発行されたタグをコピーする

- コピーしたタグを自社サイトのHTMLファイルにあるタグの真上に設置する

同様の手順で、タグを必要なページすべてに設置すれば完了です。

3. リストの作成

次にリターゲティング広告の配信に必要なリストを作成します。作成手順は以下のとおりです。

- 前項同様、「オーディエンスマネージャー」を開く

- 左のサイドバーにある「オーディンエンスリスト」を選び、「+の青いボタン」を押して新しいリストを作る

- リストの種類を選ぶ(アプリユーザーやYouTubeユーザーなどがある)

- リスト作成画面で「オーディエンス名」や「リストのメンバー」など必要項目を入力し、青い「オーディエンスを作成」ボタンを押す

4. キャンペーンとリストの連携

最後にリストとキャンペーンを連携させ、リターゲティング広告を配信できるように設定します。まずは、キャンペーンを以下の手順で作成します。

- Google広告の管理画面で「キャンペーン」のタブに移動する

- 「新しいキャンペーン」をクリックしてキャンペーンで達成したい目標などを設定する

達成したい目標には「販売促進」や「ブランド認知とリーチ」などの項目があるので、任意の項目を選んでください。キャンペーンとリストの連携手順は以下のとおりです。

- 「オーディエンスマネージャー」を開いて左のサイドバーにある「オーディンエンスリスト」を選ぶ

- 「リマーケティング」の項目の中から先ほど作成したリストを選ぶ

- 右上のメニューの中から「次に追加→広告グループ」の順に選ぶ

- リストを先ほど作成したキャンペーンに追加する

- 「オーディエンス」を確認し、キャンペーンにリストが反映されているか確認する

リターゲティング広告に向いている商材と活用例

ここまで、リターゲティング広告運用に必要な事前知識について見てきました。この項目では、リターゲティング広告と相性の良いビジネスでの活用例について紹介します。

ECサイト(アパレル、家電、食品、化粧品など)

ECサイトでは、カートに商品を追加して購入しないユーザーや特定の商品を閲覧したユーザーに再アプローチする機会が多いです。リターゲティング広告を活用すれば、これらのユーザーに効率よくアプローチして購入率を高められます。これらのことから、ECサイト業界とリターゲティング広告との相性は良いと言えます。

活用例①カゴ落ちユーザーの例

カートに商品を残して離脱するユーザーについては、カートに残っている商品の画像に「在庫残りわずか」のテキストを添えて広告を配信すると効果的です。

ECサイトの種類の豊富さを活かして、同一商品の色違いやブランド違いの商品を訴求すれば、カゴ落ちユーザーに新たな選択肢を提供することもできるでしょう。たとえば、赤いコートをカートに入れて離脱したユーザーに対して、同じブランドの価格違いのコートや、同じ価格帯の色違いのコートを訴求するイメージです。

あわせて近い日時のセール情報を告知すれば、高い確率で再訪問を促せます。

活用例②購入前に離脱したユーザーの例

商品を閲覧して離脱したユーザーについては、閲覧した商品の関連アイテムや割引情報を提供する広告を配信すれば再訪問が期待できます。

高額・検討期間が長い商材(不動産、BtoB、教育など)

不動産やBtoB商品は、比較・検討を繰り返す傾向の強い商材であるため、ブランドの想起を促して購入の意思決定を後押しするのが効果的です。このブランド想起の手法として、リターゲティング広告が役立ちます。

特に不動産は検討する期間が長く比較検討する頻度も高めなので、広告の配信期間を長く設定して定期的に表示し、ユーザーの記憶に留める工夫が有効です。この運用を行えば、ポジティブな単純接触効果が期待できるでしょう。

活用例①不動産の例

リターゲティング広告を不動産事業で活用するなら、物件の詳細ページを閲覧したユーザーに物件の写真や最新情報を表示する広告が有効です。

賃貸であれば、同じ家賃で違う間取りの物件、似た間取りで地域が異なる物件などの情報を広告で訴求するのも良いでしょう。家賃10万円の物件を探すユーザーに似た間取りで家賃5万円の郊外の物件を訴求したり、逆に家賃は高いが都市部の駅近物件を紹介して利便性を訴求したりなども考えられます。

活用例②BtoB商材の例

BtoB商材については、商材の紹介ページを閲覧したユーザーに資料請求やウェビナー申し込みを促す広告を配信するのが有効でしょう。成功事例や導入事例のダウンロードを促す訴求も、サイトへの再訪問を促せます。

教育関連については、ビジネススクールの資料を請求したユーザーに受講者の声や成功事例を広告で届けて申し込みを促す方法が考えられます。

旅行・宿泊サービス(航空券、ホテル予約、ツアーなど)

旅行を検討するユーザーは複数のプランやオプションを比較して意思決定を行います。このようなユーザーには、リターゲティング広告で特定の旅行プランの特典や割引情報などを訴求してメリットを感じさせれば、予約率を高められます。

他社のプランと目的地や予算、宿泊先のホテルや旅館のグレードなどが同じ場合、差別化できる強みをリターゲティング広告で訴求するのも効果的です。

活用例

ホテルの予約を検討するユーザーについては、特定の宿泊プランを紹介したページを閲覧したユーザーに割引クーポン付きの広告などを配信するのがおすすめです。

また、サイト内検索で1万円代のホテルを探したユーザーに対し、値段は1万5,000円と少し高めだが口コミ評価の高いホテルの情報を配信すれば、アップセル的な訴求もできます。

航空券の購入であれば、ユーザーが検索した日時や目的地への料金の最新情報やお得なキャンペーンをリターゲティング広告で訴求すると、購入される確率が高くなります。

美容・健康(エステサロン、健康食品など)

美容や健康の悩みは大なり小なり誰でも持っているものであり、これらを解消したいと願うものです。美容のサービスや健康食品なども、ユーザーが「悩みやコンプレックスをなんとかしたい」といった一定のニーズを持った状態でページを閲覧することが多いです。

このようなユーザーに対し、閲覧していたエステのサービス内容や健康食費の詳細をリターゲティング広告で訴求すれば、サイトを離脱したあとも購入や申し込みを後押しできます。

活用例①エステサロンの例

エステサロンの利用を検討するユーザーについては、新規利用者に提供する初回割引の広告を表示するのが有効です。また、無料の体験サービスを広告で訴求し、来店を促すのも良いでしょう。

活用例②健康食品の例

健康食品については、特定の商品ページを閲覧したユーザーに定期購入の案内を広告配信する方法があります。1回あたりの購入金額が単発購入よりも安いことを訴求し、いつでも辞められることを伝えれば購入率も上がるでしょう。

また、化粧品や健康食品を単発購入したユーザーに対して、商品を使い切るタイミングでリピート購入や定期購入を勧めるという配信もおすすめです。

リターゲティング広告で起こりやすい課題と解決策

前項までの説明で、リターゲティング広告を出稿するところまで確認できました。この項目では、リターゲティング広告の運用で起こりやすい失敗とその解決策を見ていきましょう。

ユーザーが広告に飽きてしまう

リターゲティング広告では、ユーザーに何度も同じ広告を表示してしまうケースがあります。同じ広告を何度も見せられたユーザーは広告疲れを起こし、自社や自社商品にマイナスのイメージを持ってしまう可能性もあるので注意が必要です。

解決策

このような状況を避けるためには、フリークエンシーキャップを活用して配信頻度を調整したり、広告のクリエイティブを定期的に変更したりなどの対策が重要です。配信頻度の適切な回数については、ターゲットや商材、ユーザーの熱量などによって異なるので、実際にリターゲティング広告を運用して得たデータから判断してください。

ユーザーに刺さる広告クリエイティブのデザインやテキストについても、運用データを元にして改善していくと成果に結びつきやすくなります。「画像は人物と商品のどちらがいいか?」や「CTAの色や位置はどれがいいか?」などをデータにもとづいて少しずつ改善していけば、より広告効果を高められます。

リーチ数が伸びない

ターゲットリストを限定し過ぎて広告配信数が伸びず、リーチ数も伸びないこともよくあります。このような場合、広めのターゲット範囲を設定したキャンペーンを新しく作成し、元のキャンペーンと併用しながら全体的な配信数やリーチ数の変化を確認するのがおすすめです。

解決策

最初からターゲット範囲を広く設定するのはおすすめしません。最初からターゲット範囲を広くすると、広告の配信数は増えるものの、その分ターゲティング精度が低くなるので広告の無駄打ちが増えるからです。

やはり、最初は少しターゲット範囲を絞り、配信数やリーチ数に問題があるなら少しずつ範囲を広げていく運用がベターでしょう。あわせて、広告媒体ごとに設定されているリストに最低限必要なユーザー数を確認し、リストのユーザー数に余裕があるかを確認しておくと安心です。

CVRが改善しない

リターゲティング広告は、それぞれのユーザーに合った適切なタイミングで適切にアピールしてこそ多くのコンバージョンを獲得できます。タイミングやアピール内容に問題がある場合、リターゲティング広告におけるコンバージョン率は悪化する可能性があります。

解決策

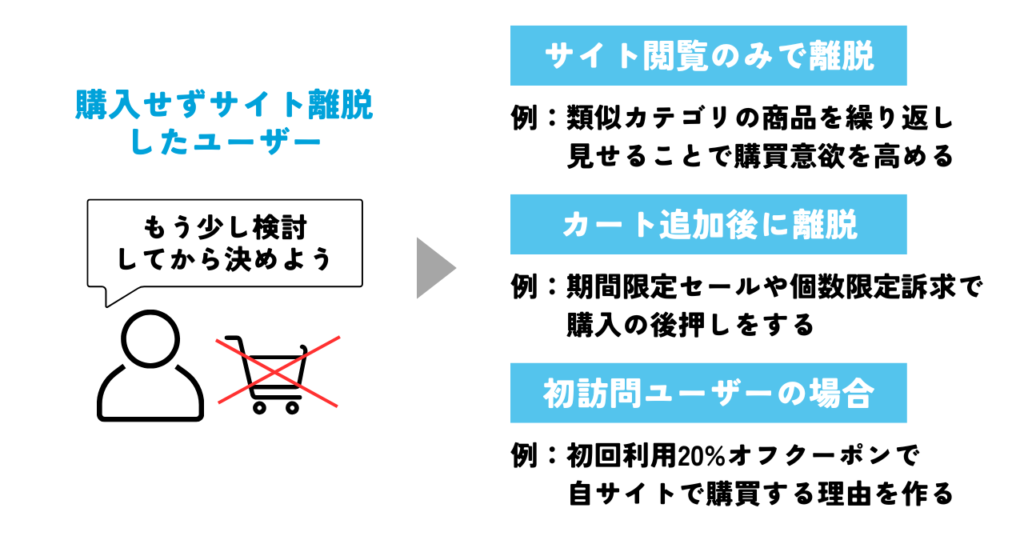

このような状況を避けるには、以下のように行動ごとにユーザーをセグメントし、それぞれにマッチしたタイミングでアピールすることが重要です。

- 商品をカートに放棄したユーザー

- 商品を閲覧して離脱したユーザー

- 商品を購入したユーザー

たとえば、商品を購入したユーザーには購入者限定オファーを、閲覧して離脱したユーザーには自社の人気商品を訴求するなどが考えられます。より良いアピール内容をベストなタイミングで届けることを意識すれば、悪化したコンバージョン率の改善につなげられます。

配信タイミングは商材のジャンルや価格、ユーザー属性などによって異なってくるので、自社のユーザーを深掘りしてベストなタイミングを探しましょう。

Cookie規制時代のリターゲティング広告運用術

Cookieにはファーストパーティとサードパーティの2種類があり、リターゲティング広告で利用されるCookie情報はサードパーティです。

サードパーティCookieの現状

現在、サードパーティのCookieはプライバシー保護の観点にもとづく規制が始まっています。サードパーティCookieはユーザーの知らない間に閲覧履歴などの情報が収集されるため、個人情報が第三者に漏れていると考えられるからです。

サードパーティCookieの利用は、現在、EUやアメリカを始めとする世界各国で法的に規制されています。違反者には罰金が科されるなど、罰則も強化されています。日本においても、関連する法律として「改正個人情報保護法」が2022年に施行されました。

ただし、サードパーティのCookieは完全に利用不可になったわけではありません。各国で規制は始まっているものの、Cookieを利用するときにユーザーの同意を得れば問題なく使用でき、リターゲティング広告も配信できます。

とはいえ、ブラウザ側のサードパーティCookieの廃止や規制が進んでいるのも事実です。たとえば、Safariでは完全廃止にされ、ChromeやEdgeなどのブラウザでも段階的に廃止が進んでいます。今のまま廃止が進み、ユーザー数が多いブラウザですべてサードパーティCookieが使えなくなれば、リターゲティング広告も実質利用不可になる危険性があります。

ファーストパーティデータの活用

先述のとおり、サードパーティCookieはいずれ使えなくなり、リターゲティング広告も利用できなくなる可能性が高いです。こうなると他の新たな手法を見つける必要がありますが、そのひとつがファーストパーティのデータ活用です。

ファーストパーティデータは、自社のシステムやユーザーとの直接的なやり取りで収集した情報です。Webサイトのアクセスログ、顧客情報、購入履歴、顧客とのやり取り、アンケート結果などがあり、情報を収集するときはユーザーの承諾を得ます。

ファーストパーティデータを使うことで、以下のような施策が実行可能です。

|

顧客セグメンテーションの主な例として、Googleやmetaが提供する媒体で利用できるカスタムオーディエンス機能があります。

コンテクスチュアルターゲティングによる配信

コンテクスチュアルターゲティングは、ユーザーの行動データではなく、広告が表示されるサイトのコンテンツの文脈や内容にもとづいてターゲティングを行う手法です。

AIがユーザーの閲覧しているWebページやアプリ内のテキスト・画像などを分析し、その内容や文脈に関係のある広告を自動的に表示できます。従来のターゲティング広告よりもさらにリアルタイムに、ユーザーの興味関心にもとづいた広告の配信が可能です。

たとえば、車を扱う企業の場合、新車の購入を検討するために車のサイトを閲覧しているユーザーに自社の車の広告を表示するケースが考えられます。また、キャンプギアやアウトドアスポーツの情報を閲覧しているユーザーに対して、SUVといった機能性の高い車の広告を配信するのも有効です。

Topics APIへの期待

Topics APIは、ユーザーが使うブラウザの中でユーザーが訪問したサイトの情報や検索パターンを参考に興味領域を予測し、トピック群を生成するものです。このトピック群は広告にも利用でき、ターゲティング広告のようにユーザーの興味関心に近い内容を配信できます。

情報やトピック群は、ユーザーのブラウザとデバイス内にのみに保存されるので、サードパーティCookieのようにユーザー以外の第三者が触ることはありません。Topics APIは、サードパーティCookieを使わず、プライバシーが保護された状態でユーザーのニーズにマッチする広告を配信できるツールとして期待されています。

現時点では、まだ業界で活用法が確立されているわけではないですが、「ポストサードパーティCookie」として多くのユーザーに注目されています。

AI技術の進化によって、だれでも「運用の最適化」ができる時代になりました。だからこそ、設定や入札といった「技術面」だけでは、他社と差をつけるのが難しくなっています。

これからの運用で大切になるのは、「顧客心理の徹底的な理解」と、それを「着実に形にする仕組み」です。

| 【無料アカウント診断で得られるヒント】

・なぜ選ばれるのか?を心理学の視点で見つめ直す「戦略的クリエイティブ設計」 ・媒体の特性から逆算した、最適な学習を促すための「アカウント設計」 ・明日から現場ですぐに試せる、停滞した運用から抜け出す「具体的な改善プラン」 |

「試行錯誤を重ねているのに手応えが薄い……」と感じているなら、それは運用の考え方をアップデートするタイミングかもしれません。アカウントのポテンシャルを最大限に引き出し、成果を積み上げるための「新しい運用」を一緒に考えてみませんか?