WebサイトやアプリのCV率を向上させる施策であるEFO(Entry Form Optimization/入力フォーム最適化)は、今や欠かせないテクニックのひとつになっています。

資料請求や会員登録、ECサイトでの購入手続きなど、入力フォームはユーザーと企業をつなぐ重要な接点です。しかし、フォームがわかりにくいといった理由で、ユーザーが途中で離脱してしまうケースも少なくありません。

本記事では、EFOを実施することで得られるメリットや、離脱率を下げるための施策について詳しく解説します。

目次

EFO(入力フォーム最適化)とは?

EFOは「Entry Form Optimization」の略で、ユーザーが資料請求や会員登録といったフォームの入力完了率を高めるための施策を指します。

例えば、入力項目が多かったり、仕様がわかりにくかったりすると離脱の原因になってしまいます。これらの問題を一つずつ解消していくことで、ユーザーのストレスを軽減し、成果を最大化できます。

なぜEFOが重要なのか

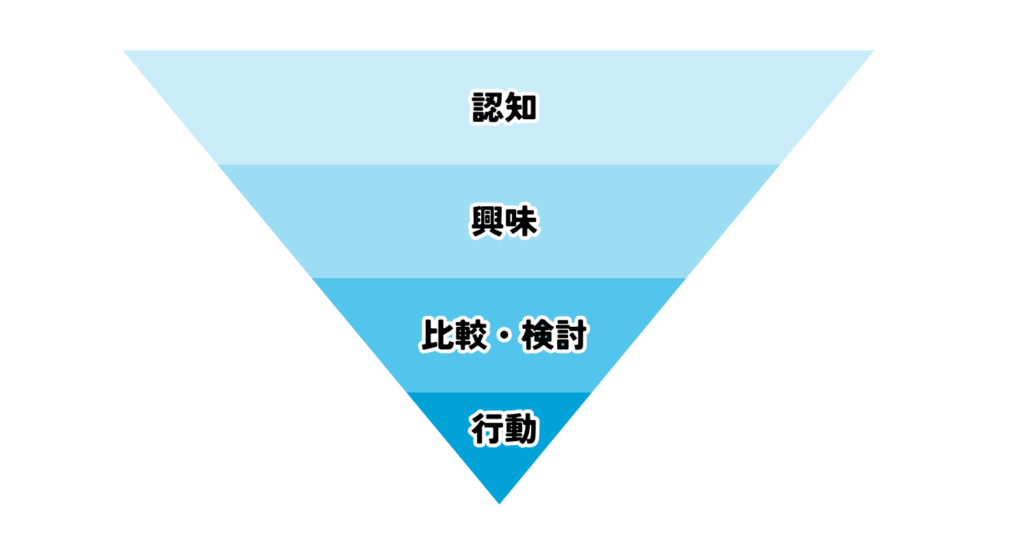

では、なぜマーケティングにおいてEFOが重要なのでしょうか。まず、マーケティングファネルでユーザーの行動をみていきましょう。大きく4つのステップに分類され、一番上が認知、一番下が行動(CV)になります。

ユーザーがフォームを入力するという「行動」は最後の関門であり、CVポイントに最も近い場所に位置しています。つまり、フォームに欠陥があるとCV率やCV数に大きな影響を与えるのです。

実際にCV率が売上にどのくらいの影響を与えるか、例を見てみましょう。

| EFO実施前 | EFO実施後 | 差分 | |

| 月間ページ訪問数 | 10,000人 | 10,000人 | ±0 |

| フォーム送信数 | 50人 | 100人 | +50人 |

| 顧客単価 | 1万円 | 1万円 | ±0 |

| CV率 | 0.5% | 1% | +0.5% |

| 売上 | 50万円 | 100万円 | +50万円 |

このケースではCV率が0.5%改善できた場合、ページ訪問数や顧客単価が同じでも売上が倍になっています。あくまで一例ではありますが、フォームの離脱率を下げる施策は、事業にとって非常に効果が大きいと言えます。

EFOを行うことで得られる効果・メリット

EFOを行うことで得られる効果やメリットとしては、大きく以下の5つが挙げられます。

1. 離脱率の低減

CVに直結する要素です。フォームのデザインやレイアウトの見直し、アラートの表示などを行うことで、入力時にユーザーが感じるストレスを軽減でき、結果的にフォーム離脱を防ぐことが可能となります。

一度フォームから離脱してしまうと、せっかく「行動」フェーズに移っていたユーザーが「比較・検討」フェーズに逆戻りする可能性があるため、一度入力を始めたら最後までスムーズに入力できる動線設計が重要です。

2. コンバージョン率の向上

フォームの利便性を上げることで、最終的にはコンバージョン率の向上が期待できます。ユーザーがフォーム入力時に感じるストレスや手間を軽減し、入力完了までのプロセスをスムーズにすることで、購入や問い合わせ、会員登録といった最終的な成果に至る割合を高められます。

3. ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

入力フォームはユーザーが情報を提供する重要な接点であり、その使い勝手がユーザーエクスペリエンス(UX)に影響を与えます。フォームの使いやすさはコンバージョン率に直結するうえ、企業やサービス自体にも良い印象を与えるため、UXはブランド価値向上や信頼性を左右する重要な要素のひとつです。

4. コスト削減

集客のためWeb広告を利用している場合、せっかくユーザーを集めてもフォームでの離脱率が高ければその分余計なコストがかかってしまいます。機会損失を減らすことで、同じコストをかけても得られる効果が大きくなるため、費用対効果という観点でもメリットがあります。

5. データ品質の向上

フォームが最適化されることで、入力ミスや不完全なデータが減り、より正確な顧客情報の収集が可能になります。これによって、ターゲットオーディエンスの正確な分析や、効果的なマーケティング戦略の立案などに役立てることができます。さらにはフォームを通して得られたデータのクリーニングや整形にかかるコストも削減できます。

EFOが特に有効なサイト例

EFOは、さまざまなWebサイトやコンテンツで活用できる施策のひとつです。ここでは、特に有効な3つの事例をご紹介します。

1. ECサイト

EFOを行うことでECサイトにおけるカゴ落ち率を低減させ、売上の機会損失を防ぐことが可能です。

ECサイトの売上の伸び悩みの原因として挙げられるのがカゴ落ち(カート放棄)です。カゴ落ちとは、ユーザーがショッピングカートに商品を追加したものの、購入手続きを完了せずにサイトを離脱する現象を指します。

ちなみに、Baymard Instituteが行った調査では、世界のECサイトのカゴ落ち率の平均値は70.19%というデータが公表されています。約7割のユーザーが離脱してしまう中で、購入までのスムーズな導線を作ることは非常に重要です。

参考:49 Cart Abandonment Rate Statistics 2025

2. 資料請求サイト

資料請求フォームは、情報収集の初期段階で利用するユーザーが多いでしょう。特に、まだ「申込/購入したい」という強いニーズがない場合、フォームの利便性が悪いとすぐに離脱される恐れがあります。せっかく興味を抱いているのに、入力の手間や複雑さが原因で離脱してしまうのは大きな機会損失です。

EFOを実施することでフォームの入力が簡単になり、ユーザーがストレスなく情報を提供できるため、リード獲得効率の向上が期待できます。

3. 会員登録ページ

会員登録ページでは、氏名・パスワードなどの基本情報に加えて、住所・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス・職業・アンケート項目など、入力項目が増える傾向にあります。入力項目が多いページほど、EFOの効果が出やすくなります。

ユーザーが離脱する3つの要因

ユーザーが入力フォームから離脱してしまう要因としては、以下の3つに集約されます。

1. 入力項目が多すぎる

誰しもが、一度は長すぎるフォームにうんざりした経験があるのではないでしょうか。入力項目が多いとユーザーは面倒と感じて、最後まで到達せずに離脱してしまいます。特に「住所・生年月日・電話番号」などの基本情報や独自のアンケート項目によって項目が増えやすいため、EFOを目的にする場合は、自社にとって本当に必要な情報であるか検討してください。

2. フォームの操作性が悪い

入力フィールドが小さく視認性が悪い、エラーメッセージがわかりにくい、表示崩れがある、セッションタイムアウトまでの時間が短いなど、フォームの操作性が悪いと完了までの道のりが長く感じ、ユーザーの離脱を招きます。

3. 信頼感の欠如

フォームでは住所や氏名、電話番号といった個人情報を入力します。例えば、目的とは関係のない個人情報を要求されたり、デザインが簡素だったり、送信までのステップが分かりづらかったりすると、不安感が増幅され、フォーム入力を躊躇させる要因となります。

離脱率を改善!EFO対策の実践例33選

ここからは、フォームの離脱率を改善するEFO対策の実践例をカテゴリ別に紹介します。

フォーム構造に関する施策6選

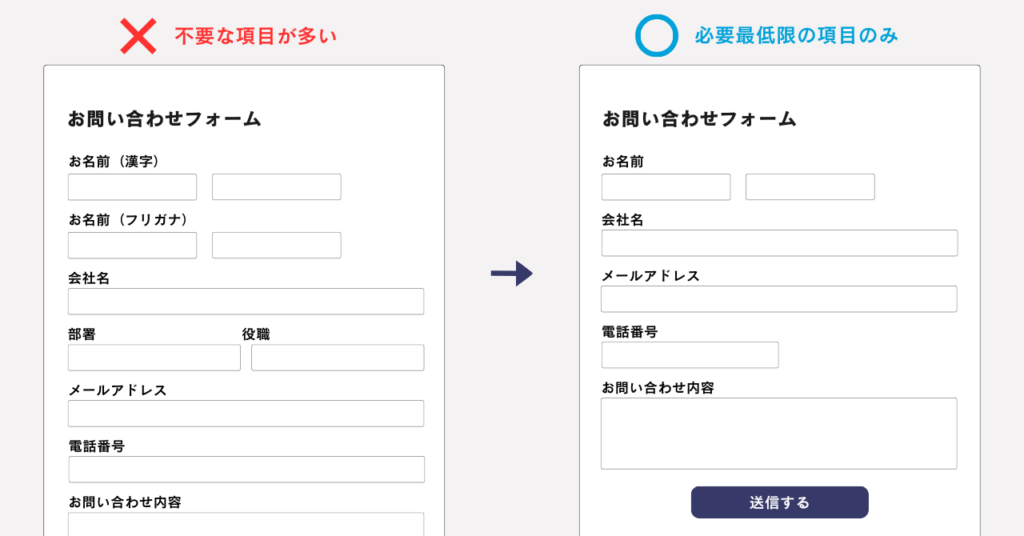

1. 不要な項目を省く

入力する個人情報が増えるほど、フォームを通過するハードルは上がります。目的から逸れたものは除外し、必要最低限の項目だけ残します。

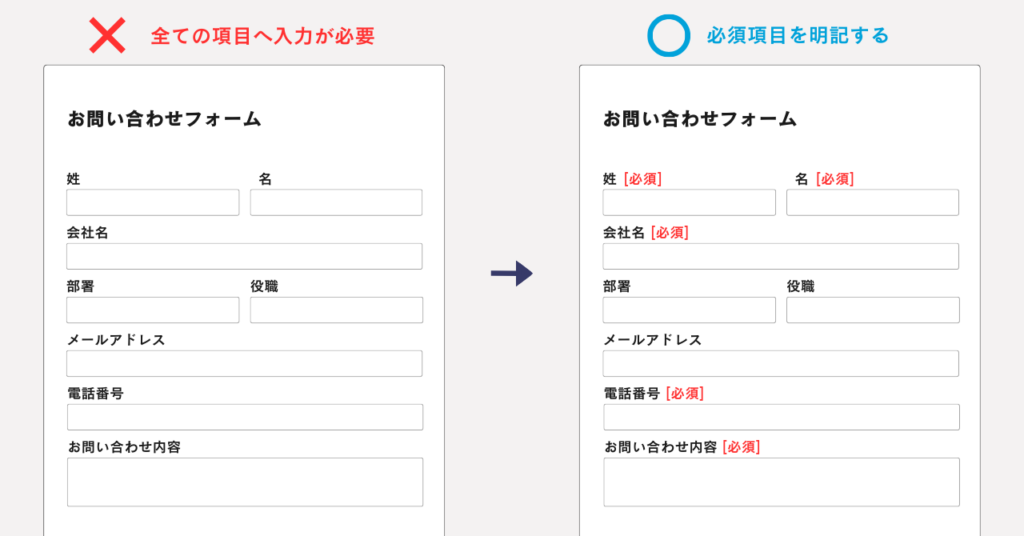

2. 必須・任意を明記する

ラベル付けするなどして、必須項目と任意項目を明確に区別することで、ユーザーの混乱を防げます。

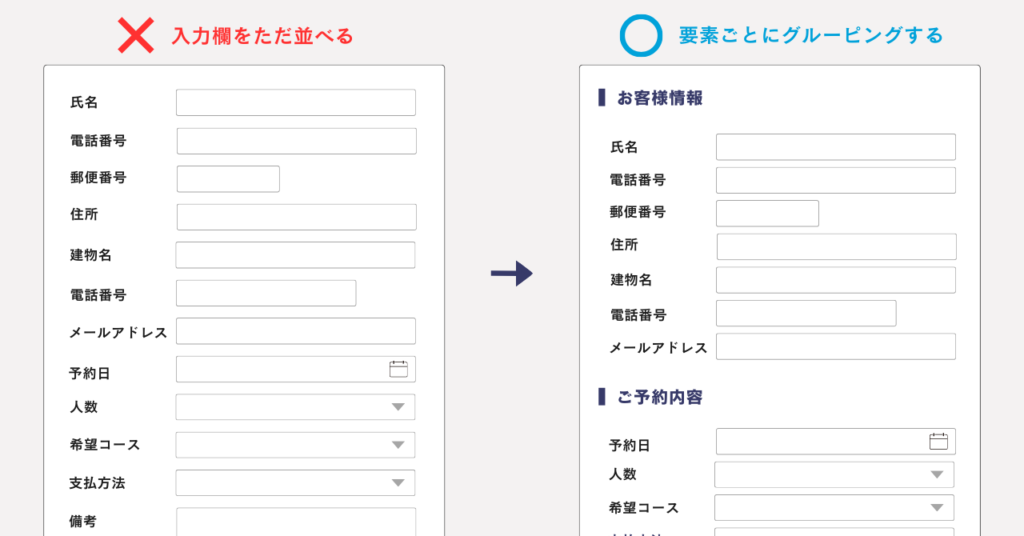

3. 情報をグループ化する

名前・住所・連絡先など関連項目は1つのグループと視認してもらうように、色付けしたりラベルで分類したりすることで、入力項目が多いという心理的ハードルを下げることが可能となります。

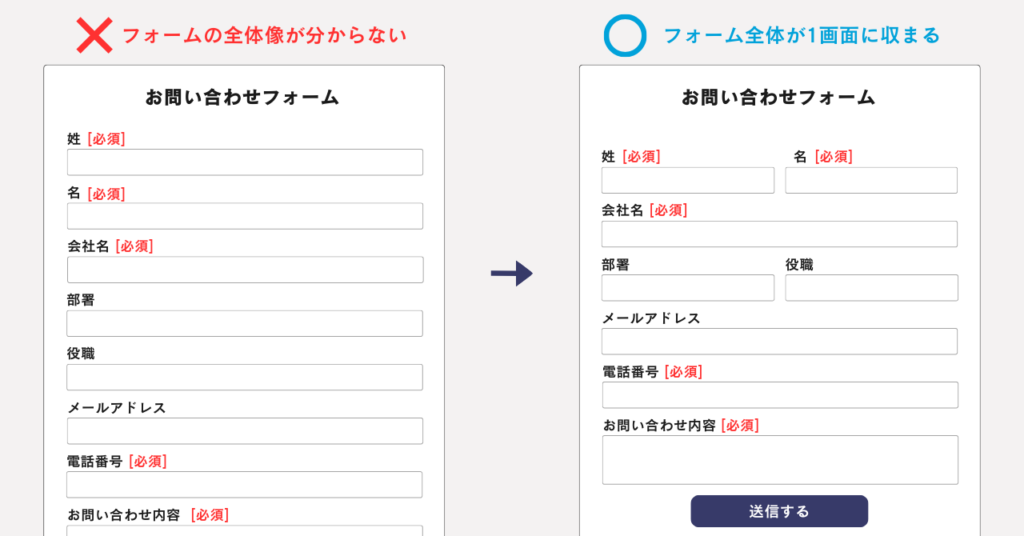

4. フォーム全体を見渡せるデザインにする

パソコンだけでなく、タブレットやモバイルからアクセスする場合でも快適に入力できるように、できる限り1画面、少なくとも1スクロール程度に抑えるのがベターです。

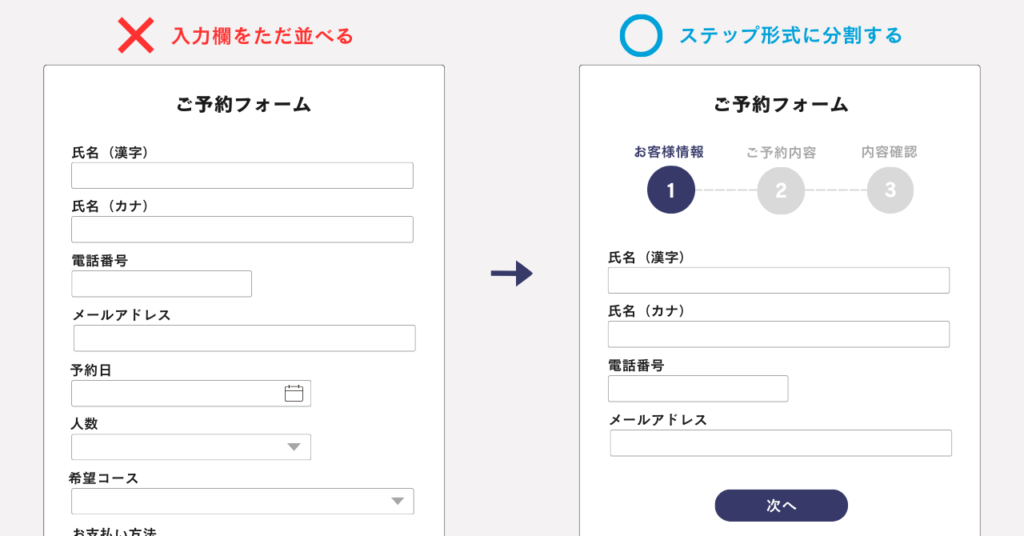

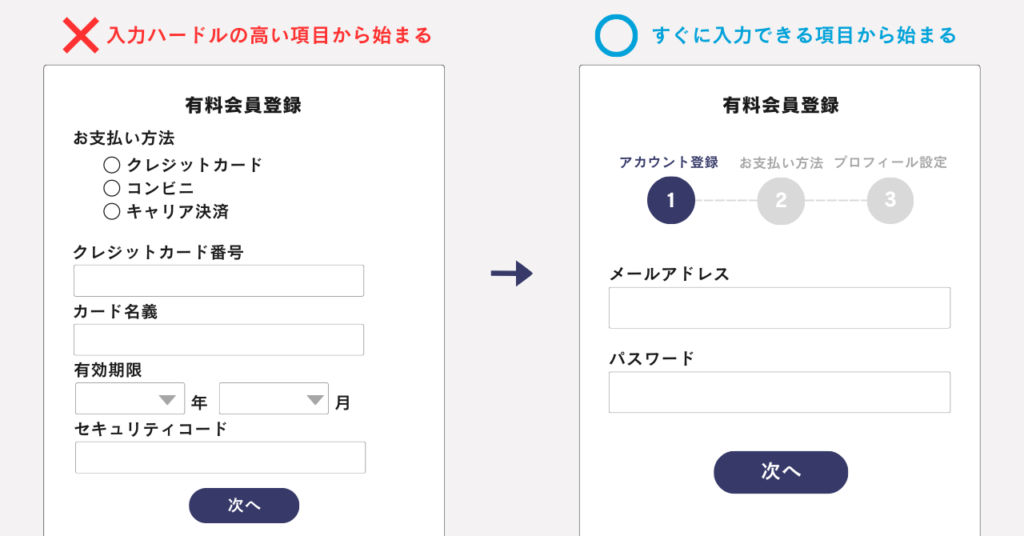

5. ステップ形式に分割する

入力項目が多い場合は、すべての項目を1ページに表示するのではなく、複数ページに分割することで入力にかかるストレスを軽減させることが可能です。ただし、細かく分割しすぎると手続きが長く感じることがあるため注意しましょう。

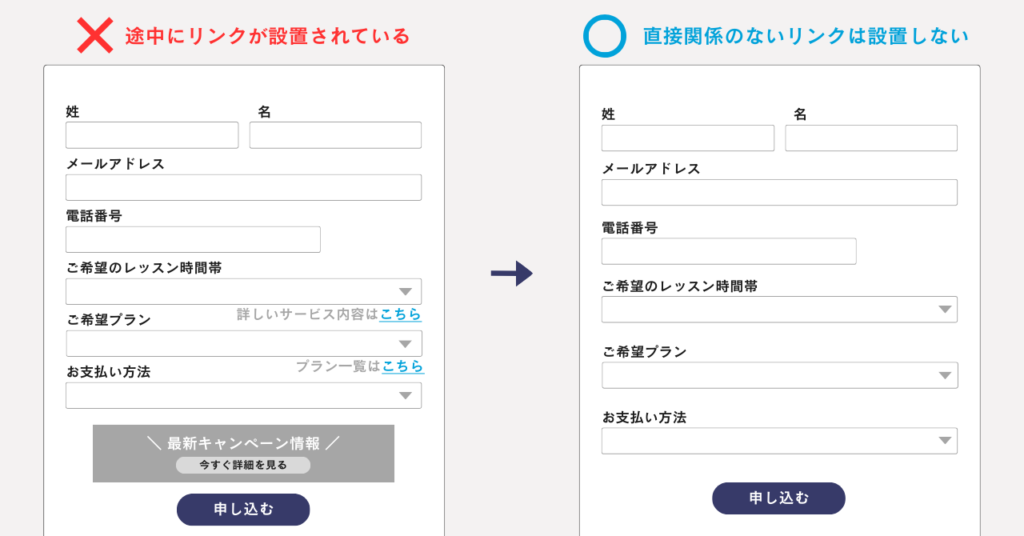

6. 離脱要因になるリンクは設置しない

フォームの途中にリンクやバナーが設置されていると誤タップの原因にもなりますし、離脱の可能性が上がってしまいます。直接関係のないリンクは極力排除しましょう。

入力しやすさを向上させる施策11選

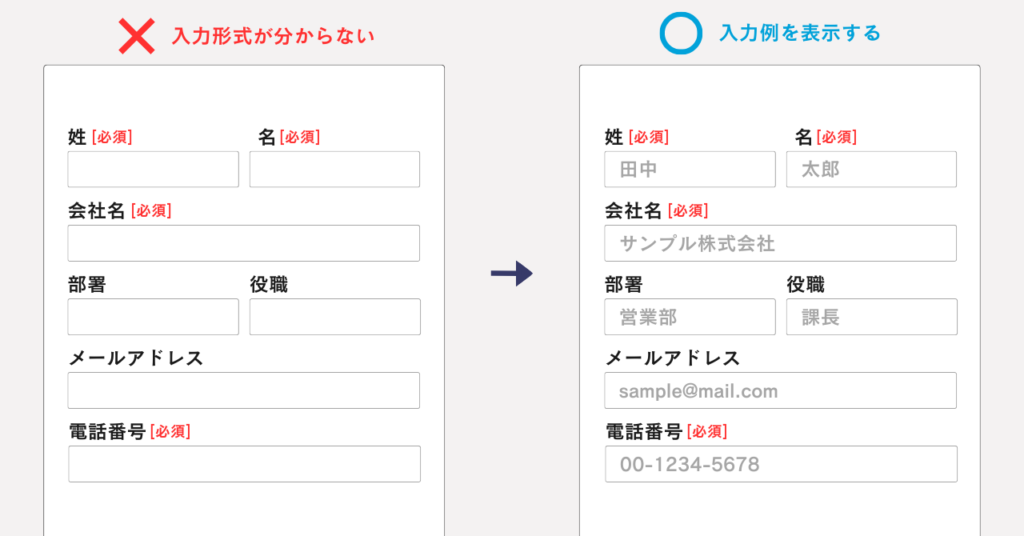

7. 入力例(プレースホルダー)を表示する

名前なら「例:山田花子」、郵便番号なら「例:123-4567」のように、各入力欄に記載例を書いておくと、ユーザーが迷うことなく入力を行えます。

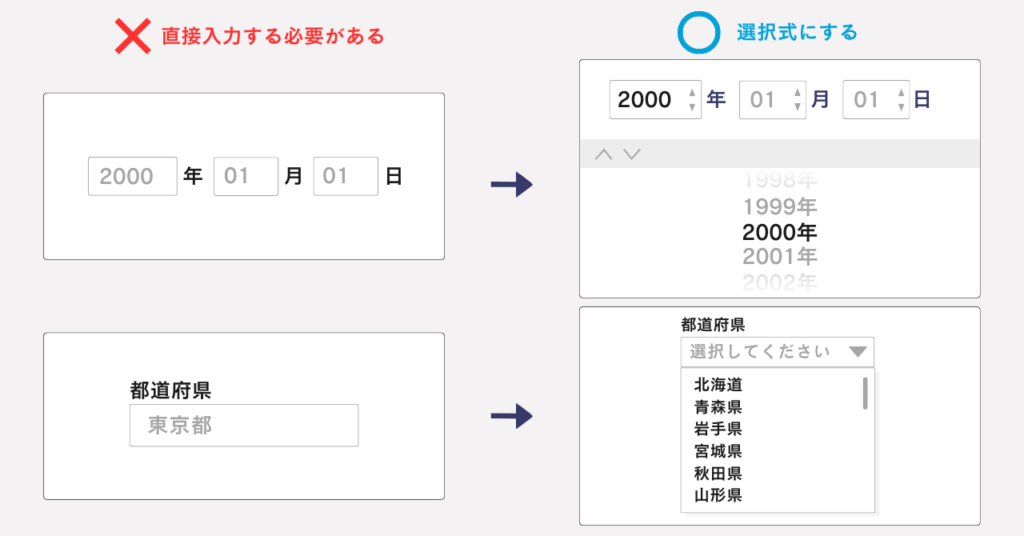

8. リストやカレンダーから選択式にする

誕生日はカレンダーまたはプルダウンリスト、都道府県はプルダウンリストで選択式にすることで入力の手間を省けます。なお、プルダウンリストを導入する場合は、よく使うものを初期値に設定しておくと良いでしょう。

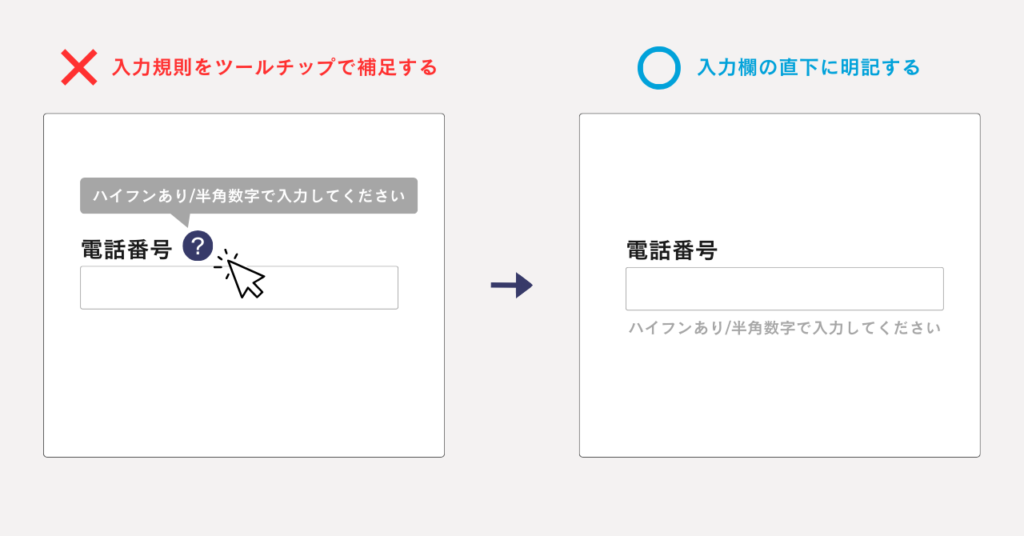

9. 補足情報はツールチップではなく直下に表示させる

入力フォームにおいて、ユーザーが正確に情報を入力できるようにするためには、的確にそのフォームの意図を説明する必要があります。この際、補足情報はツールチップではなく直下に表記するようにしましょう。ツールチップはアイコンやリンクにカーソルを合わせる、またはタップすると初めて表示されます。そのため、ユーザーが補足情報の存在に気付かない恐れがあります。

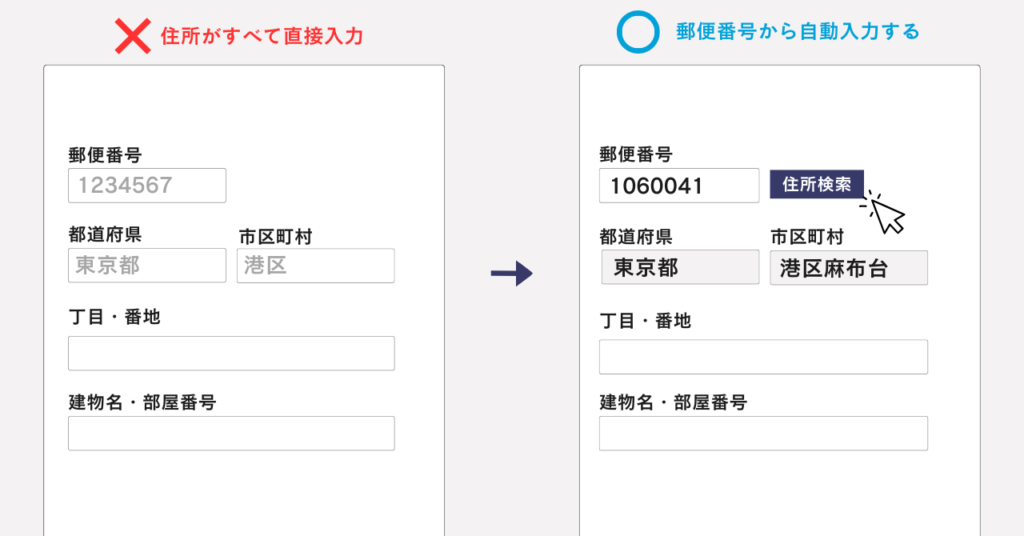

10. 郵便番号から住所を自動入力させる

住所の入力は非常に面倒です。郵便番号を入力したら、自動で住所が入力される機能を実装しましょう。

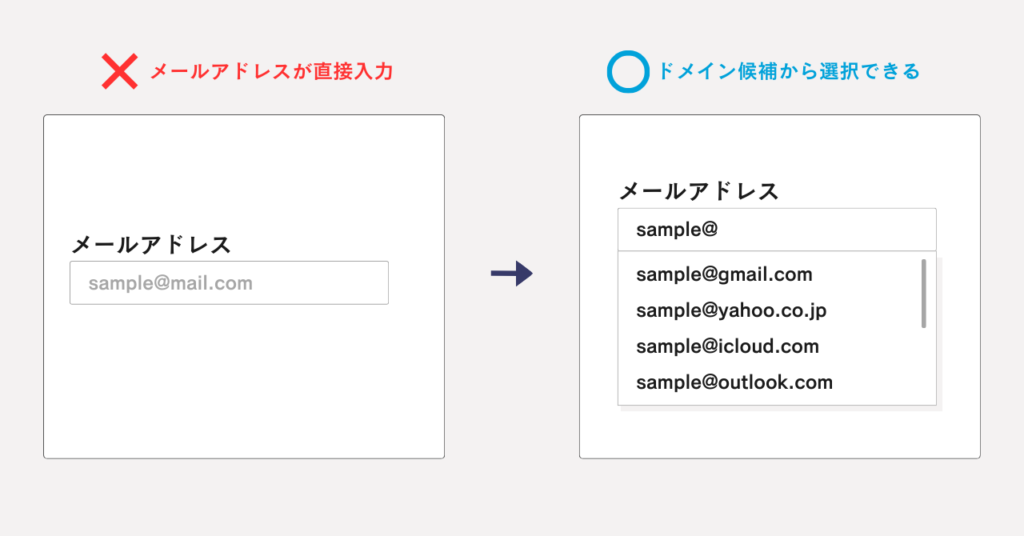

11. メールアドレスのドメイン候補を表示する

メールアドレスの@(アットマーク)以降は自動で予測変換されるようにしたり、ドメイン候補を選択できるようにしたりしておくと、ユーザー側の負担を軽減できます。

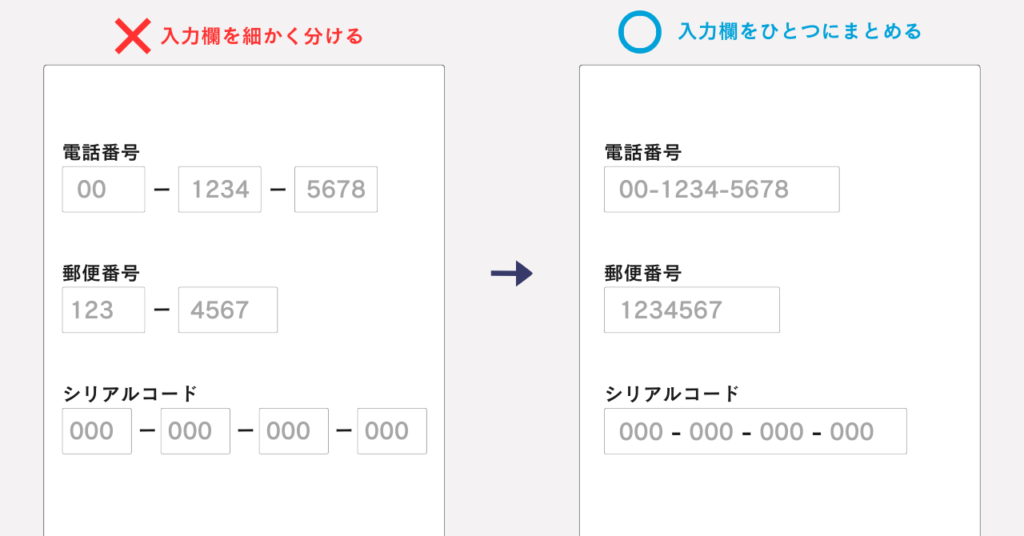

12. 入力フォームを細かく分けない

電話番号や郵便番号、シリアルナンバーなどは一つの枠で記入できるように入力フィールドを最適化しましょう。

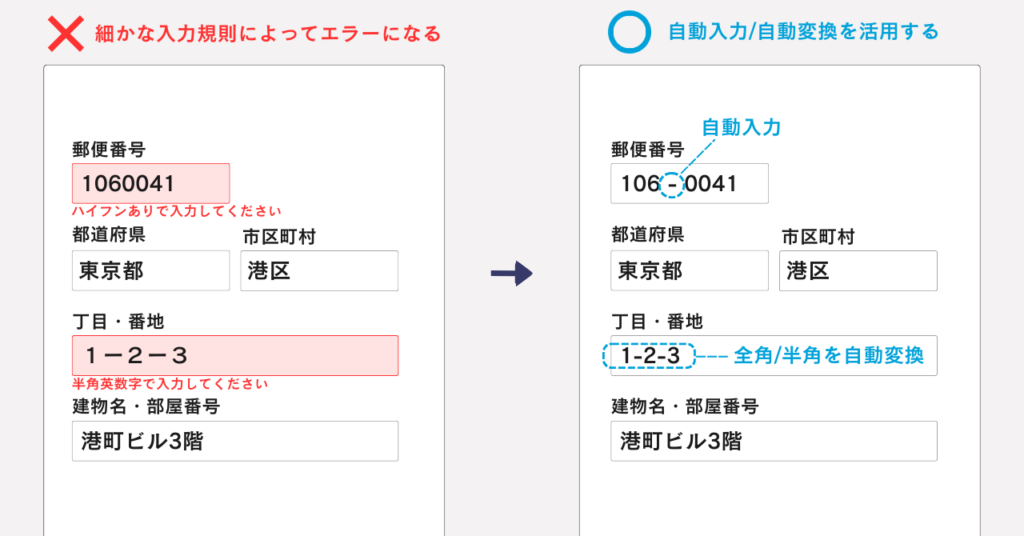

13. 入力欄のフォーマットを自動で修正する

住所の番地(半角/全角)や電話番号のハイフンなどフォーマットが規定されているものに関しては、どちらで入力しても適切なフォーマットに自動変換されるような設定にしておくと良いです。

14. 自動で入力キーボードを切り替える

氏名や住所では「かな入力」、メールアドレスや電話番号では「英数字」と、入力内容に応じて自動でキーボードを切り替える設定しておくと親切です。

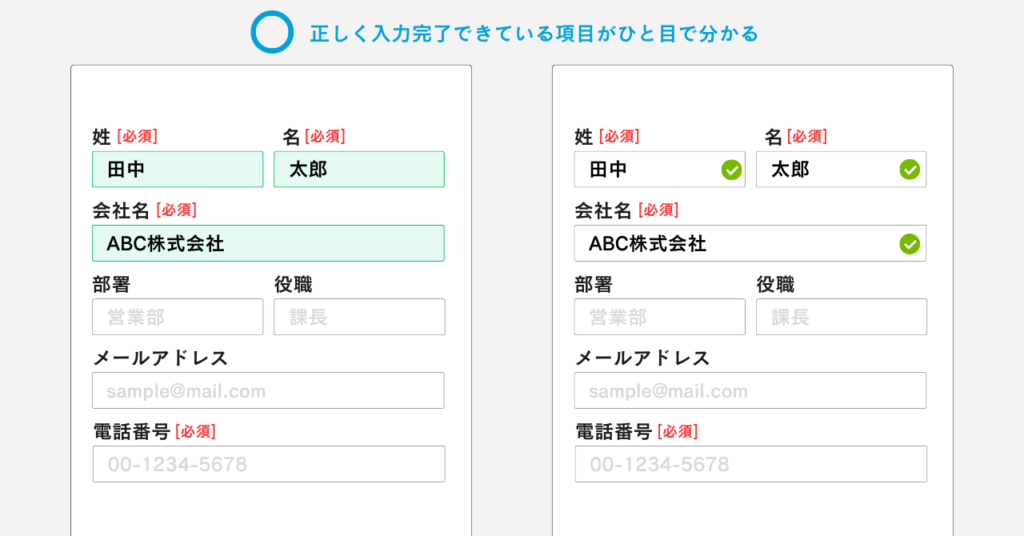

15. 入力が完了した項目にマークをつける

完了済み項目に緑色やチェックアイコンを付けることで、どの箇所が未入力かを可視化できます。

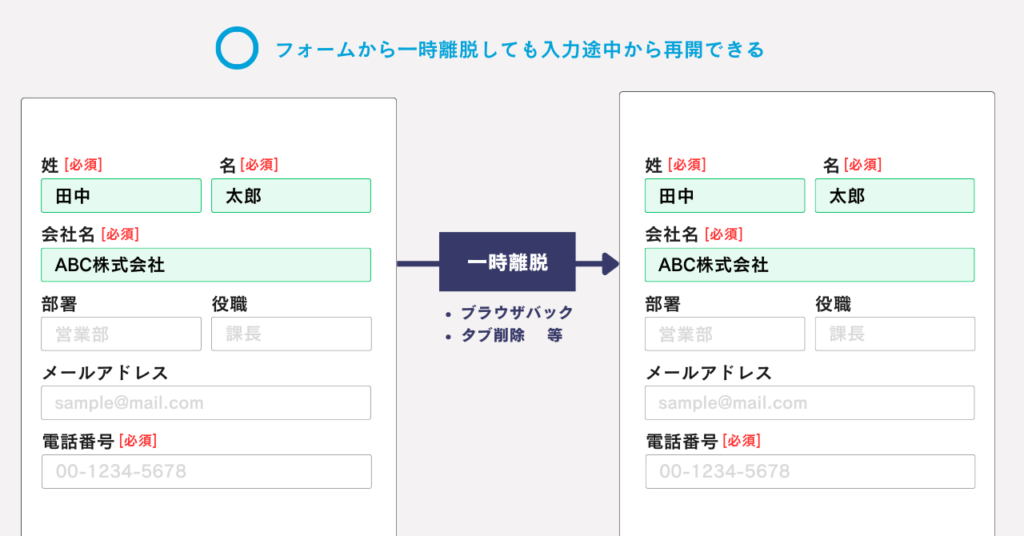

16. フォームを離脱しても入力内容が残る状態にする

万が一、ユーザーが誤ってブラウザバックしたり、タブやウィンドウを閉じたりしてしまっても、入力内容を保存しておくことで再入力の手間が省けます。

17. 過去の入力履歴を活用する

過去の入力履歴を自動反映する機能を導入することで、再訪したユーザーの離脱率を減少させることができます。

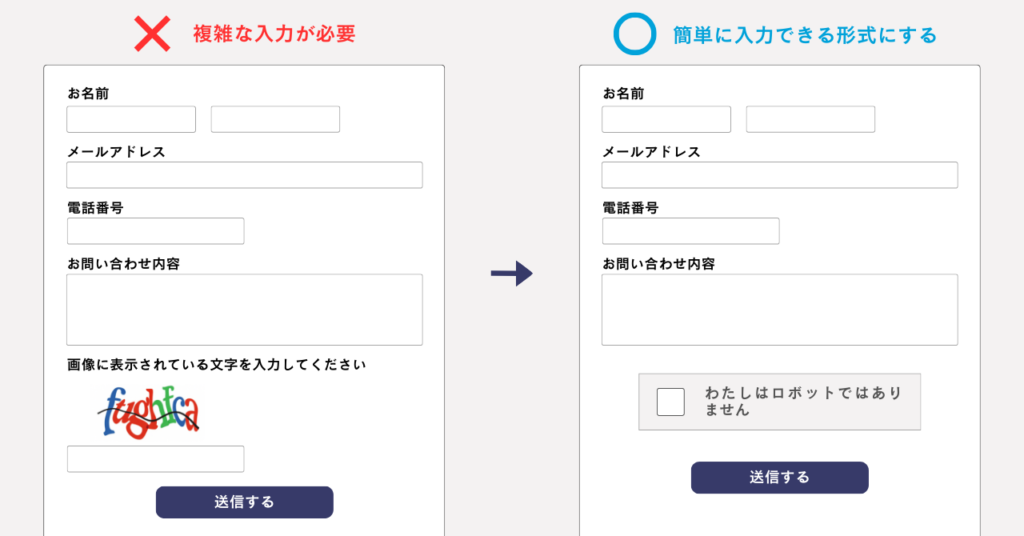

18. キャプチャ認証を簡略化する

キャプチャ認証とは、人間による操作・入力であることを確かめるための判定テストです。botによるスパム攻撃から保護できますが、複雑にしすぎると離脱率を高める原因にもなりかねません。認証を入れたい場合は、reCAPTCHAなど手間の少ない形式を採用するのがベターです。

エラー防止・修正に関わる施策9選

19. エラー項目の背景色・枠色を変更する

フォーム入力時にユーザーが規定とは異なる情報を入力した場合、赤やオレンジなど視覚的に該当項目を目立たせることで、迅速にユーザーが修正を行えるようになります。

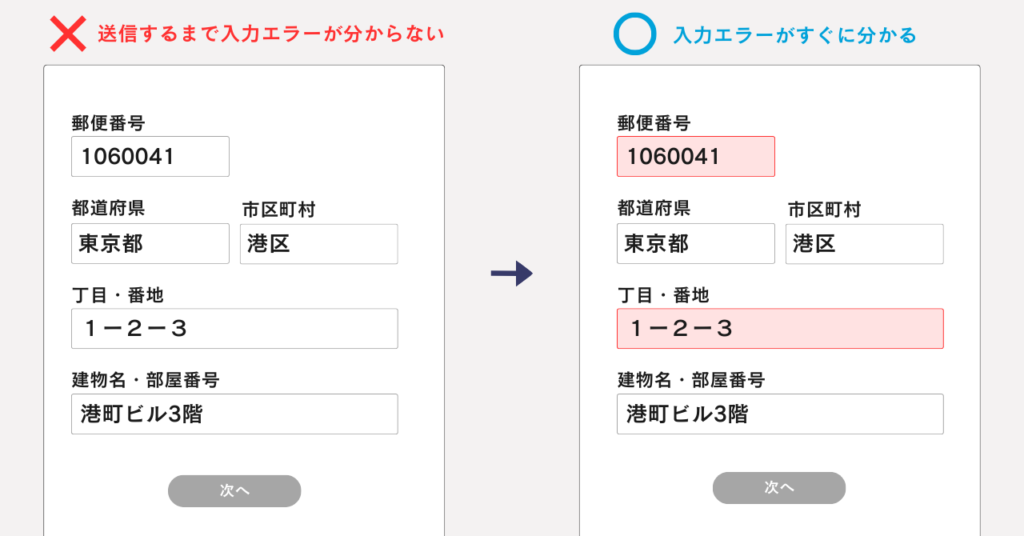

20. 入力ミスに対してメッセージを都度表示する

エラーメッセージは、送信ボタンを押したタイミングではなく項目を入力した直後に通知するようにします。また、修正後はエラーメッセージが即座に消える仕組みにしておきましょう。

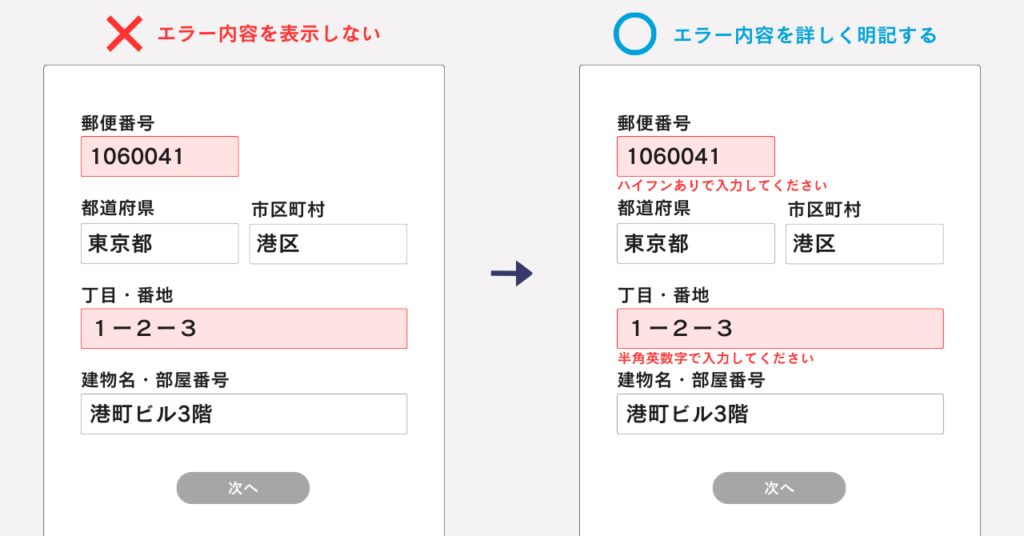

21. エラーメッセージは具体的に記載する

「この項目にエラーがあります」ではなく「電話番号は10桁または11桁で入力してください」など、より具体的に修正指示を記載しましょう。

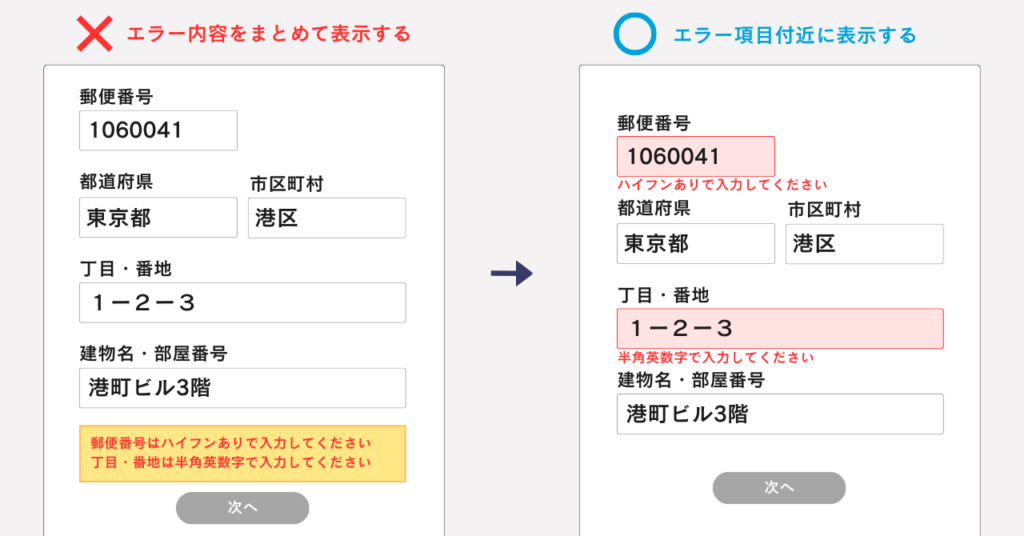

22. エラーメッセージを入力欄の近くに表示する

確認する手間を省くため、フォームの上部や下部ではなく、該当項目の近くにわかりやすく解説するようにしましょう。

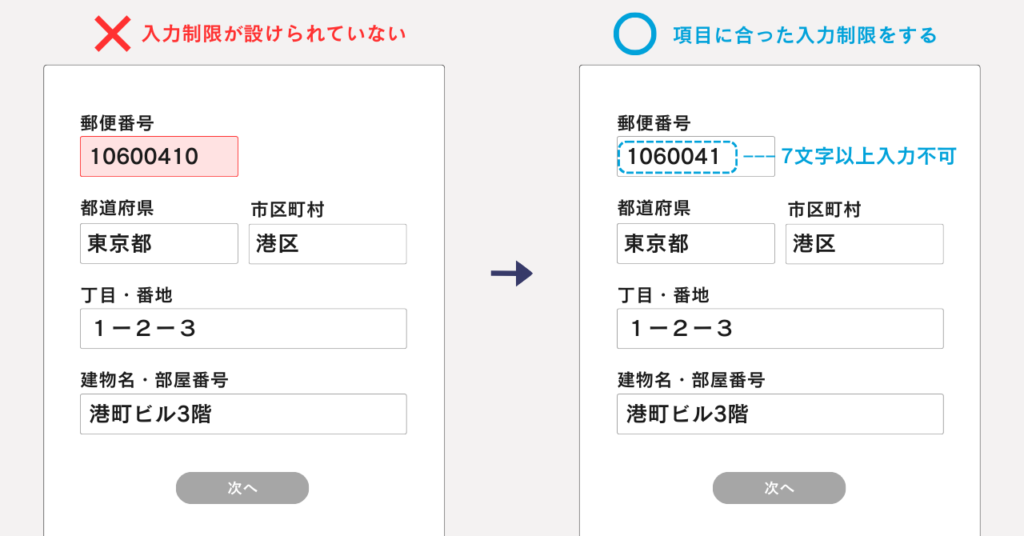

23. 入力制限を設定する

電話番号や郵便番号など、特定の形式が求められる項目に対しては入力制限を設け、誤入力を防ぎます。

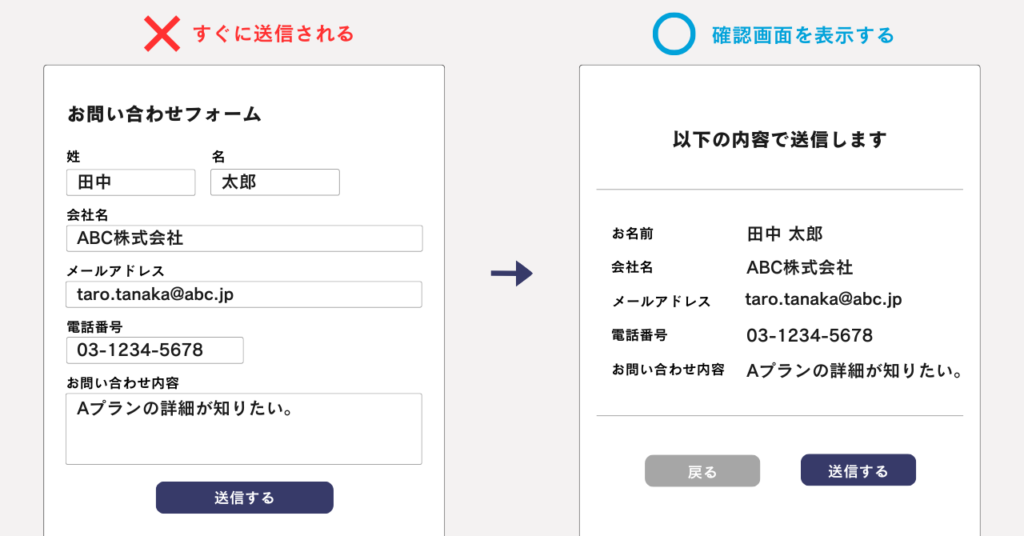

24. 送信前に確認画面を表示する

送信前に入力内容を確認できるページを1つ挟んでおくことで内容の再確認ができ、誤送信も防げるため、問い合わせ対応のコストや工数を抑えることにもつながります。

ただし、確認画面を挟むことでフォーム送信率が下がる恐れもあります。購入・申込など重要なフォームでは取り入れた方が良いですが、ライトなアンケートなどでは確認画面を挟まず完了させた方がよいケースもありますので、フォームの特性によって導入を検討してください。

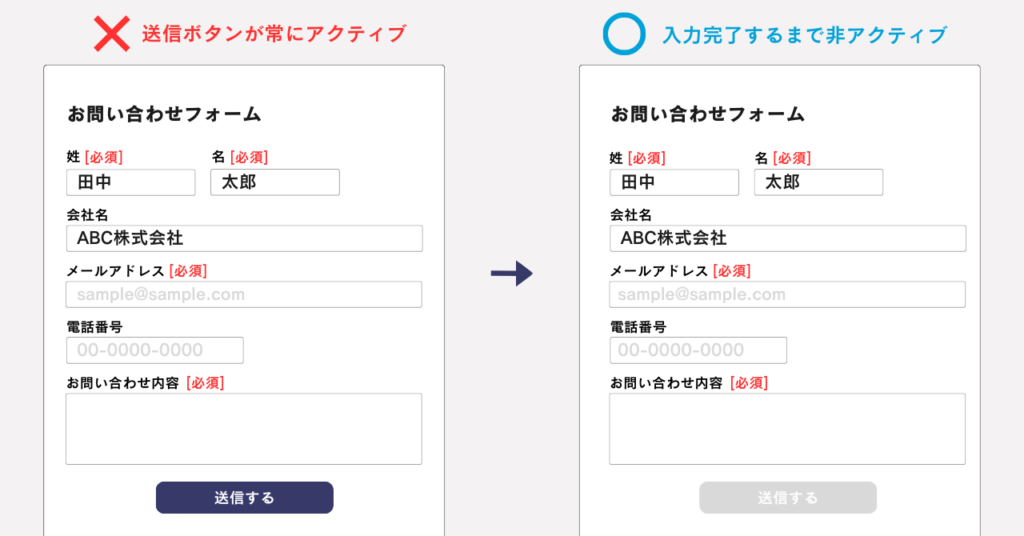

25. 入力完了するまで送信ボタンを非アクティブにする

未入力項目をユーザーに気づいてもらうためにも、入力が完了するまでは送信ボタンを非アクティブ化にしておきましょう。

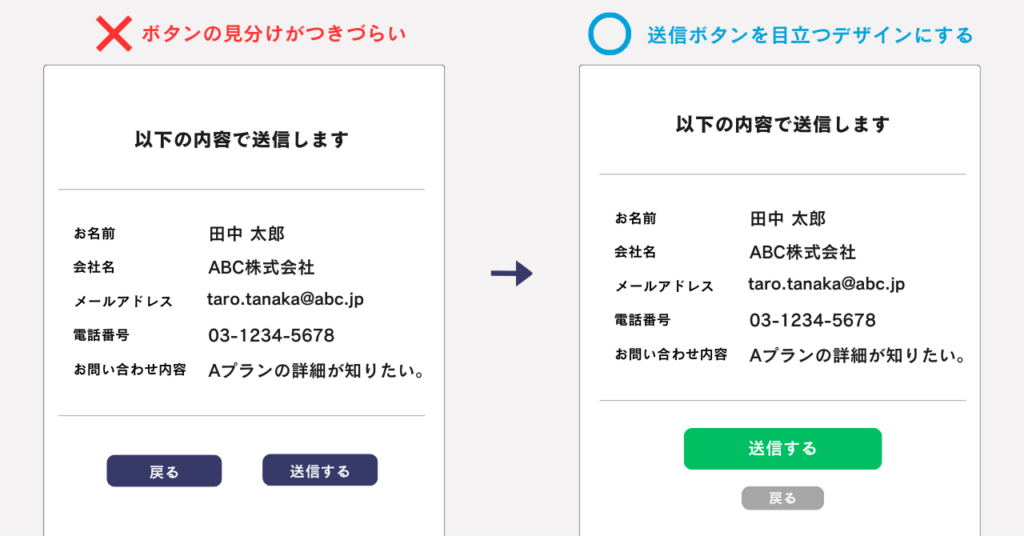

26. 送信ボタンを目立つデザインにする

送信ボタンは、「戻る」ボタンなど他のボタンと混同しないよう、ボタンやフォントのサイズを大きく、背景色や枠色は明るく目立つ色にしてください。

サポート・安心感に関する施策4選

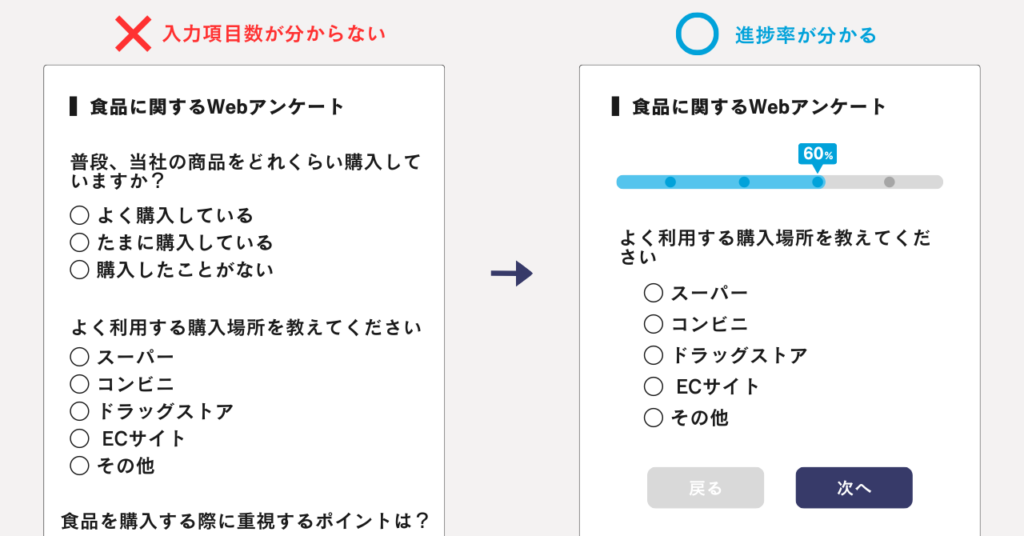

27. 進捗状況(プログレスバー)を導入する

進捗状況(プログレスバー)を導入することで、ユーザーに現在の進行度と残りの作業量を明示できます。複数ページにわたるフォームや、入力項目が多いフォームで特に効果的です。

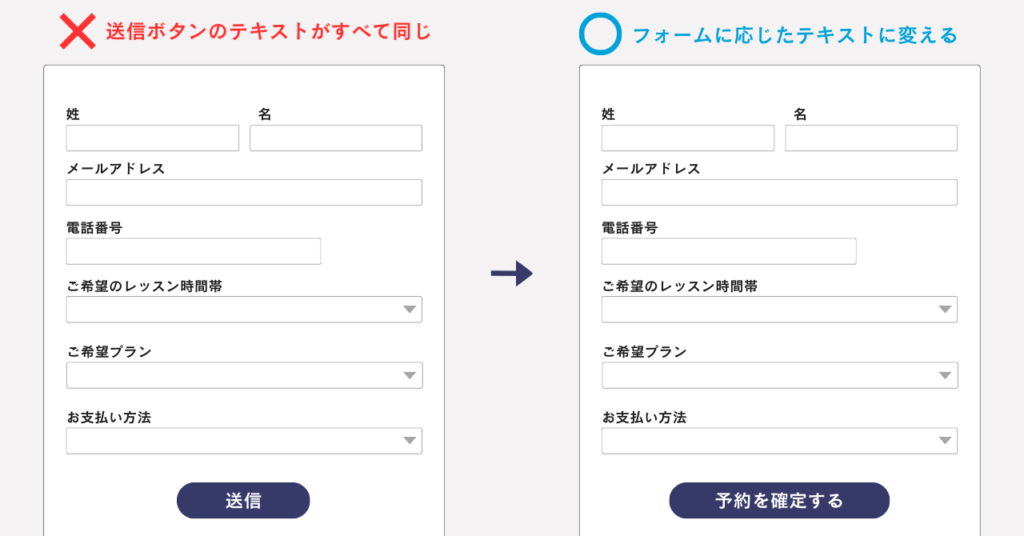

28. 送信ボタンのテキストを工夫する

送信ボタンは、「応募を完了する」「予約を確定する」など次ページで何が起きるのかを具体的に想起できるテキストにしましょう。

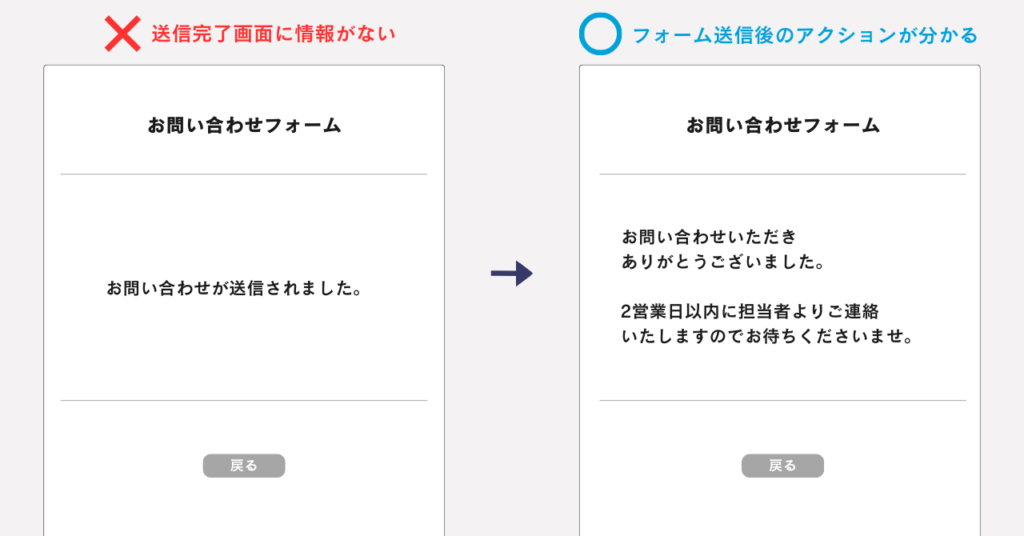

29. 完了画面に次のアクションを明記する

完了画面は最終ページですが、「完了しました」だけ書かれていると次に何をすれば良いのかユーザーは困惑してしまいます。「申込内容をメールでお送りしています」や「2営業日以内に折り返します」など、補足のメッセージを記載しておくと親切です。

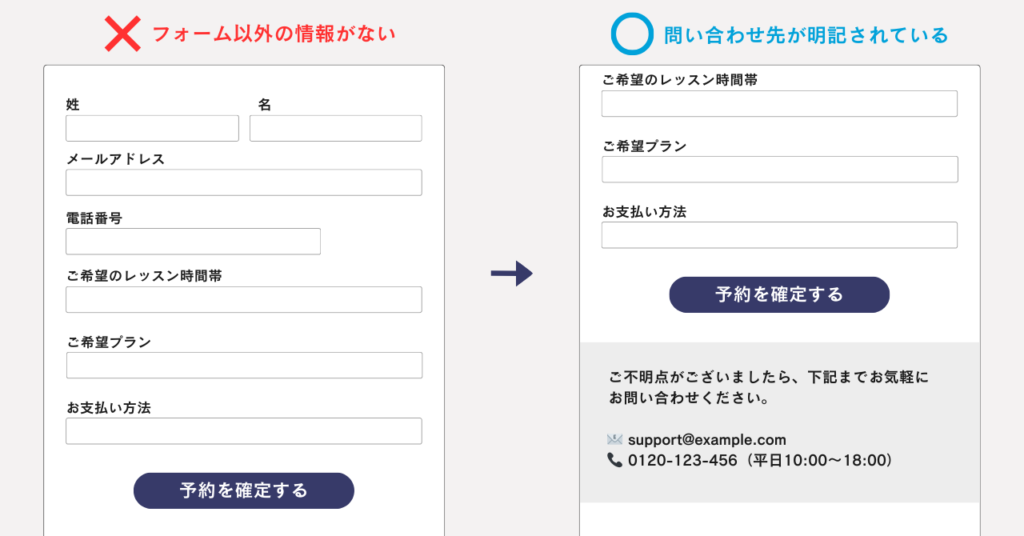

30. 問い合わせ先を明記する

フォームの横や最下部に連絡先やサポート窓口を記載しておくことで、信頼できる企業であると好印象を与えることができます。購入、申し込み、BtoBなどのサービスでは特に有効です。

フォーム開始率を高める施策例3選

EFOは入力フォームの中身に注目しがちですが、入力を始める前のハードルを下げる施策も有効です。

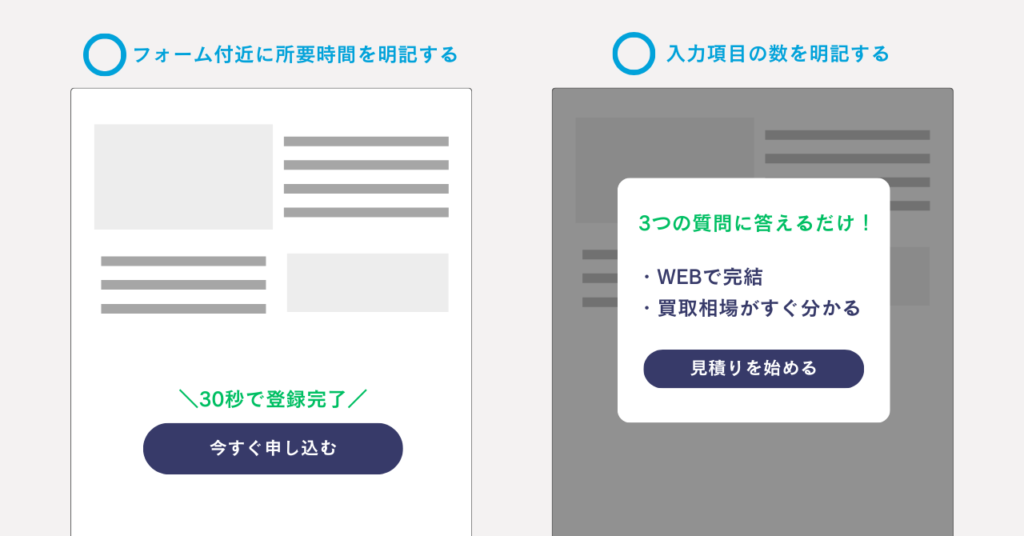

31. 所要時間や入力内容を明記する

「最短30秒で登録完了」「基本情報だけでOK」など、簡単に完了できることをアピールすることで意欲を下げることなくフォーム入力へ誘導できます。

32. 冒頭は入力しやすい項目にする

ファーストビューで「入力が面倒そう」という印象を与えるほど離脱に繋がります。氏名やメールアドレスなど、考えずに入力できる項目を冒頭に持ってくることでスムーズに操作を進めることができます。

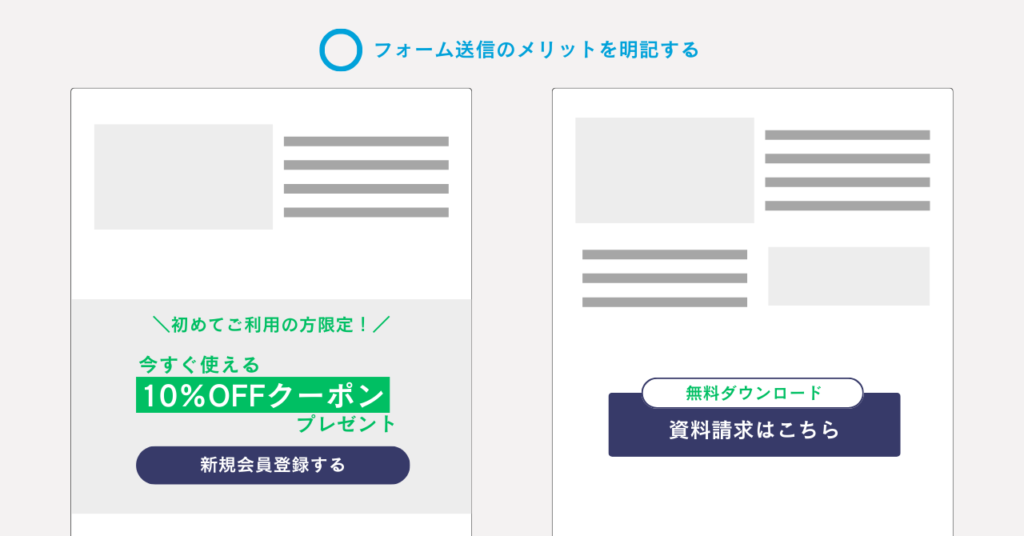

33. インセンティブがある場合、入力直前で再度訴求する

「登録後すぐにクーポンGET」や「無料で資料ダウンロード」など、インセンティブがある場合はフォーム付近でも訴求することで離脱率の低下が期待できます。

EFOを実践するための具体的なステップ

ここでは、EFOを実践するための具体的なステップについて解説いたします。

1. 現状の入力フォームの課題を把握する

まずは、現状運用している入力フォームの課題を把握します。具体的には、Googleアナリティクスやヒートマップツールなどを使って、どの段階でユーザーが離脱しているかを可視化します。また、フォーム作成ツールに分析機能が搭載されていれば、ユーザーの離脱ポイントを特定しておきましょう。

見るべき主な指標

- 訪問数(フォーム表示回数)

- 直帰率

- 途中離脱率

- 完了率

- 所要時間

その他、ツールによっては項目ごとの到達率・エラーの表示回数など、どの段階でユーザーがつまずいたかを詳しく分析できるものもあります。

2. 仮説を立てて改善策を実行する

分析結果をもとに優先的に対処すべき課題を決定します。このとき、最も離脱率が高い箇所から着手するようにしましょう。まとめて変えてしまうと、どのポイントが効果につながったのか検証しにくくなるため、1つずつ改善していきます。

3. 効果測定を行う

複数のフォームバージョンを用意し、A/Bテストでどのデザインが効果的か比較検討します。また、数値が改善されてからもデータを追跡し、長期的なパフォーマンスを確認するようにしましょう。

よくある質問

結局おすすめのEFO施策はどれ?

EFOにはさまざまな手段があり、実際にどこから手をつけて良いか迷う場合もあるでしょう。今回ご紹介した施策の中から、どのフォームでも最初に見るべき2点をピックアップします。

不要な項目を省く

まずは、必要性が低い項目が含まれていないか精査してください。必要性の有無は「自社にとって必要な情報であるか」に加えて、「フォーム入力のタイミングで取得する必要があるか」という観点でも検討するとよいでしょう。

例えばユーザー属性の情報が欲しい場合、会員登録フォームではメールアドレスとパスワードのみで登録完了でき、その後のプロフィール登録で性別・年代・居住地を設定するなど取得タイミングを工夫することも考えられます。

ステップ形式に分割する

目安として、入力項目が7〜8項目以上ある場合はステップ形式に変えてみましょう。入力項目が多いフォームほど有効です。同時にプログレスバーやステップで進捗率も分かるため、入力時の心理的ハードルを大幅に軽減することができます。

近年では、チャットボットを利用して一問一答形式で入力を促すパターンも増えています。アクセス数の多いデバイスがパソコンもしくはスマホかなどでも適切な形式は変わりますが、基本的にどのようなフォームでも1画面での入力項目を少なくすることは非常に効果的です。

フォーム送信率は何%を目指せば良い?

フォーム送信率の目安は30%前後が一般的ですが、業種やフォームの種類によって大幅に異なります。

| ECサイト | 30〜50% |

| 会員登録 | 20~24% |

| 資料請求 | 14~17% |

| 問い合わせ | 27~31% |

| 無料トライアル | 25~30% |

| デモ申し込み | 15~20% |

EFOのおすすめツール3選

EFOツールを導入すれば、入力補助やエラー関連、ステップ式への分割など、今回ご紹介した施策をはじめとしたさまざまな機能が簡単に導入できます。また、分析機能がついているツールも多く、課題点が可視化できるため継続的なフォーム改善に役立てることができます。

1. フォームアシスト

フォーム内でのユーザーのアクションを詳細に追跡・分析できる国内シェアNo.1のEFOツールです。40以上の多様な入力支援機能を備えており、ユーザーの入力負荷を軽減します。

| 月額料金 | 39,000円~ |

| 初期費用 | 無料 |

| 公式サイト | https://efo.showcase-tv.com/formassist |

2. エフトラEFO

エフトラEFOは、既存のフォームにタグを埋め込むだけで利用可能のため、専門知識がなくても簡単にフォームを改善・最適化できます。入力支援機能やログ解析機能など基本的なものは揃っています。また、導入後のサポートも充実。

| 月額料金 | 55,000円(5フォームまで) |

| 初期費用 | 33,000円~ |

| 公式サイト | https://f-tra.com/ja/efo/ |

3. GORILLA EFO

手軽に導入できるEFOツールで、コストパフォーマンスに優れています。20種類に及ぶ入力支援機能を搭載し、ユーザーの入力負荷を軽減します。また、スマートフォン向け機能が充実しており、チャットフォーム機能やキーボードの自動変換などを備えています。

| 月額料金 | 9,800円(5フォームまで) |

| 初期費用 | 30,000円 |

| 公式サイト | https://gorilla-efo.com/ |

まとめ

EFOは、単なる利便性の向上にとどまらず、離脱率の低減やコンバージョン率の向上、データ品質の向上など多くのメリットをもたらします。特に、ユーザーにストレスを感じさせないフォーム設計は、競争が激化するオンライン市場において、他社との差別化を図る重要なカギとなるでしょう。

本記事でご紹介した具体的なEFOの施策やポイントを参考に、自社のフォームを見直してみてください。